Warum ich meine Stimme 2017 ungültig machen werde

Im laufenden Jahrzehnt habe ich eines gelernt: Nicht nur politisches Desinteresse kann zur Aussage führen, dass „alle Parteien gleich“ seien und es keinen großen Unterschied mache, wen man wählt.

Denn auch, wer die deutsche Politik intensiv beobachtet, kann zu einem Fazit kommen, das im Wesentlichen auf dasselbe hinausläuft.

Politiker im und nach dem Wahlkampf scheinen oft zwei Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen zu sein, die sich einen Körper teilen. Selbiges gilt für Regierungspolitiker, die sich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern können, was sie einstmals als Oppositionspolitiker gesagt haben.

Ich habe kein Problem mit der Demokratie, der Gewaltenteilung oder politischen Kompromissen. Nur bin ich mit der Arbeit der Parteien und deren Repräsentanten derart unzufrieden, dass es aktuell keine Partei gibt, der ich meine Stimme anvertrauen könnte.

Zudem ist mir klar, dass es nie eine Partei geben wird, deren Programm sich zu 100% mit meinen Überzeugungen deckt.

Die gab es früher auch nicht. Dennoch gab es immer eine Partei, die meine Stimme erhielt, ohne dass sich mir dabei der Magen umdrehte.

Eine solche Partei kann ich im Jahr 2017 in Deutschland nicht finden.

Eines sei mir geglaubt: Ich habe es wirklich versucht. Doch etwas Passendes war nicht auffindbar.

Ich werde hier keinesfalls dazu aufrufen, der Wahl fernzubleiben.

Denn es gilt: Wer nicht zur Wahl geht, darf sich hinterher auch nicht beschweren.

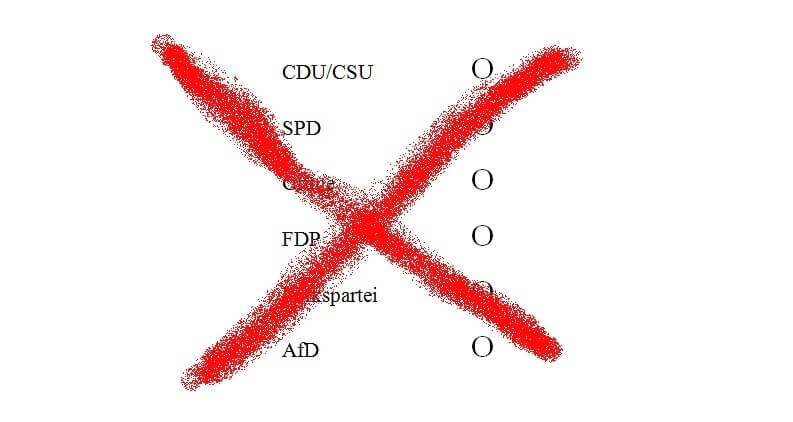

Ich werde an der Bundestagswahl 2017 teilnehmen und meine Stimme ungültig machen.

Erst möchte ich schildern, was parteiübergreifend aus meiner Sicht falsch läuft und anschließend klarmachen, was ein ungültig gemachter Wahlzettel Positives bringen kann.

Man wird als Wähler für dumm verkauft

Das muss man in der Härte mal klar sagen.

Das fängt bei Kleinigkeiten an. Als Beispiel sollen die Wahlplakate dienen.

Mein Intellekt ist überschaubar. Beleidigt fühlt er sich durch die fast ausnahmslos inhaltsfreien Plakate dennoch.

Höre ich Politiker im Wahlkampf reden, scheinen sie davon auszugehen, dass man sich an die letzten vier Jahre nicht erinnern könnte.

Spiele ich mit dem Gedanken, eine bestimmte Partei zu wählen, hilft mir ein Blick in das Wahlprogramm von vor vier Jahren wesentlich weiter, als die Aussagen, welche aktuell im Wahlkampf gemacht werden.

Bei den großen Themen – Wohnungsnot, befristete Arbeitsstellen, Integration, Schulsanierung et cetera – tut sich nichts oder nur sehr wenig.

Auf diese Themen angesprochen, wird immer erklärt, dass man weitergekommen wäre, wenn die Anderen nicht blockiert hätten. Aber dieses Mal wird es nach der Wahl dann alles viel besser…

Generell wurden in den letzten Jahren die großen, weitreichenden Entscheidungen nicht zuvor im Wahlkampf, wenn man so will, zur Abstimmung gestellt.

Als Beispiele seien die Hartz-IV-Reformen, die Energiewende, die Euroschuldenpolitik oder der Umgang mit der Migrationsbewegung genannt.

Besonders perfide ist es, wenn Gesetzte, die die Gemüter erregen könnten, still und heimlich verabschiedet werden sollen, etwa wenn gerade Deutschland bei einer WM oder EM spielt. Wer da an Zufälle denkt, glaubt auch an den Weihnachtsmann.

Oder im Bund wird ein konkretes Gesetzesvorhaben solange auf Eis gelegt, bis eine bestimmte Landtagswahl vorüber ist.

Zwischen den verschiedenen Politikebenen – EU, Bund und Bundesländer – wird sich auch gerne der Schwarze Peter zugeschoben. So kommt es auch schon einmal vor, dass die deutsche Regierung die EU für eine Entscheidung kritisiert, die sie selbst mitgetragen (vielleicht gar initiiert) hat.

Oder das immer wieder auftauchende Thema von Volksentscheiden auf Bundesebene.

Alle Parteien scheinen ein bisschen dafür und ein bisschen dagegen zu sein.

Hat man ein Thema mit dem man aktuell punkten kann, spricht man sich dafür aus. Hat man Angst, dass einem ein bestimmtes, unliebliches Thema aufgedrückt werden könnte, spricht man sich dagegen aus.

Ob ich für oder gegen Volksentscheide auf Bundesebene wäre, hängt von der ganz konkreten Ausgestaltung ab.

Was mich aber stört, ist, dass einem als Bürger seitens der Politik offenbar kein akzeptables Entscheidungsvermögen zugetraut wird.

Und mangelnde Expertise ist auch kein schlagendes Argument. Wenn ein Außenpolitiker über die Gesundheitsreform abstimmt, verlässt er sich auch nur auf den Rat seiner Kollegen oder hält sich, ohne sich auch nur mit dem Thema auseinander gesetzt zu haben, blind an die Fraktionsdisziplin.

Man kauft die Katze im Sack

Dieses Jahr zieht keine Partei mit einer konkreten Koalitionsaussage in den Wahlkampf.

Mit der AfD würde keiner koalieren. Die Union und die FDP nicht mit der Linkspartei.

Ansonsten bleibt jede mögliche Konstellation auf dem Tisch.

Die Union wird, wenn kein Wunder geschieht, die stärkste Fraktion.

Übersetzt heißt dies: Egal, wen man wählt, am Ende kommt dabei Merkel als Kanzlerin heraus.

Ein konservativer Bürger, dem Merkel zu sozialdemokratisch ist, kann weder die Grünen, die SPD, die FDP, die CDU noch die AfD wählen. Denn alle Stimmen machen eine weitere Amtszeit Merkels wahrscheinlicher.

Ein Bürger, der eine Koalition links von der Union will, kann weder die SPD, noch die Grünen wählen, weil beide bereit wären, mit der CDU/CSU-Fraktion zu koalieren.

Doch auch inhaltlich kann man nicht wissen, was aus der eigenen Stimme gemacht wird.

Man stelle sich einen konservativen 70-Jährigen vom Lande vor, der traditionell die CDU wählt. Ich glaube nicht, dass dieser 2013 damit gerechnet hat, dass man seine Stimme dazu nutzen würde, um die „Ehe für Alle“ zu verabschieden oder das Tor für eine Million Asylsuchende zu „öffnen“.

Aber dass Merkel sich schon mal spontan um 180 Grad dreht, konnte man bereits 2013 wissen – Stichwort Energiewende. Die Physikerin wusste nicht, dass Atomtechnik nicht hundertprozentig sicher ist.

Halten wir fest: Inhaltlich und koalitionstechnisch kauft man die Katze im Sack und Volksentscheide sollen einem vorenthalten werden.

Man wird vereinnahmt

Ich muss etwas gestehen. Ich schaue mir an Wahltagen ab 18 Uhr die Wahlsendungen in den öffentlich-rechtlichen Sendern an.

Rational weiß ich, dass das pure Zeitverschwendung ist. Aber oft tue ich es wider besseres Wissen.

Millionen von Menschen treffen ihre Wahlentscheidung nach dem Prinzip des kleinsten Übels. Und mit Bauchschmerzen als Nebenwirkung.

Und genau diese Menschen müssen sich dann am Wahlabend anschauen, wie die „Sieger“ sich abfeiern, weil sie „einen großartigen Wahlkampf abgeliefert haben“ oder „die sehr erfolgreiche Regierungskoalition von Bürgerinnen und Bürgern hoch geschätzt und bestätigt“ wurde.

Die Verlierer des Wahlabends geben zu Protokoll, einen guten Wahlkampf hingelegt, aber die Menschen schlicht nicht erreicht zu haben.

Ehrliche Selbstreflektion an Wahlabenden, egal ob bei den Gewinnern oder bei den Verlierern, ist die seltene Ausnahme, welche die Regel bestätigt.

Weg von der parlamentarischen Demokratie, hin zum Selbstbedienungsladen

In der Theorie kontrolliert der Deutsche Bundestag (Legislative) die Bundesregierung (Exekutive). In der Praxis wird der Kreis der Entscheidungsträger immer kleiner. Die Kanzlerin entscheidet zuweilen auf Alternativlosigkeit basierend.

Es gibt eine uralte Regel: Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es eingebracht wurde. Diese Regel scheint mir zunehmend außer Kraft gesetzt zu werden.

Dabei denke ich an die Eurorettungspakete, bei denen die Abgeordneten wenige Stunden Zeit hatten, um auf hunderten von Seiten zu lesen, worüber genau sie den abstimmen werden.

Oder den berühmten TTIP-Lesesaal in der US-Botschaft, in dem sich die Parlamentarier nicht einmal Notizen machen durften.

Viele werden über den Begriff Selbstbedienungsladen in der Teilüberschrift gestolpert sein.

Dieser Begriff klingt zu hart? Ist er aber nicht.

Der Bundestag hat eine Sollgröße von 598 Abgeordneten. In der Legislaturperiode 2013-2017 sind es 630 Abgeordnete. Durch die erhöhte Anzahl von Parteien, die in den Bundestag einziehen werden, und das für den Bürger undurchschaubare Prozedere der Überhang- und Ausgleichmandate droht ein Bundestag mit bis zu 700 Abgeordneten.

Dadurch steigen die Kosten. Dies wird man von der Qualität der Gesetze nicht sagen können.

Davon profitieren mutmaßlich vor allem CDU/CSU sowie die SPD. Das Problem ist seit Jahren bekannt.

2013 wurde gesagt, dass man sich später darum kümmern werde, bis 2017 sei es ja noch lange hin.

2017 wurde gesagt, dass die Zeit nicht mehr reiche, um das Wahlgesetz zu ändern.

Ein Schelm, wer dabei Böses denkt.

Im Bundestag brauchte es mehr als zehn, ja zehn Jahre, um ein Gesetz gegen die Bestechung von Abgeordneten zu verabschieden. Dieses wird allgemein als sehr lückenhaft bewertet.

Mehr als die Hälfte der Bundestagsabgeordneten wurde nicht direkt im Wahlkreis gewählt, den sie vertreten sollen. 299 Parlamentarier wurden direkt von den Wahlberechtigten gewählt. Die restlichen 332 zogen über die Liste ihrer jeweiligen Partei in den Bundestag ein.

Die Abhängigkeit dieser 332 Abgeordneten von ihrer jeweiligen Partei dürfte riesig sein.

Wem gegenüber fühlen sich diese Abgeordneten wohl mehr verpflichtet? Dem eigenen Gewissen, den Bürgern, die sie vertreten, oder ihrer Partei?

Ein guter Listenplatz ist für einen Politiker also elementar. Eine erhebliche Anzahl von Bundestagsabgeordneten wird ihre Zeit seit 2013 damit verbracht haben, sich parteiintern für einen guten Listenplatz zu empfehlen, anstatt in erster Linie das Leben der Bürger zu verbessern.

Bundestagsabgeordneter zu sein, müsste eigentlich heißen, deutlich mehr als 40 Stunden die Woche zu arbeiten.

Dann pendelt man auch noch zwischen Berlin und seinem Wahlkreis. Umso erstaunlicher, wie viele Abgeordnete, sich noch nebenbei eine ordentliche Summe Geld dazuverdienen.

Bestimmte Abgeordnete lassen sich also während ihrer politischen Laufbahn das Telefonbuch versilbern bzw. vergolden. Manche haben immerhin so „viel“ Anstand, es erst nach dem Ausscheiden aus der Politik zu tun. Schröder, Rösler et cetera.

Seit Jahren beschleicht mich das Gefühl, dass Skandale in Deutschland noch nicht einmal mehr Bauernopfer nach sich ziehen.

NSA-Skandal? Im Untersuchungsausschuss konnte sich keiner an Etwas erinnern und dann wurde die Angelegenheit vom Kanzleramtsminister für beendet erklärt.

Der Cum-Ex-Skandal, der von Finanzministern unterschiedlicher Couleur hätte verhindert bzw. gestoppt werden können? Keine große Geschichte, die Folgen haben müsste.

Nun gut, Optimisten mögen argumentieren, dass durch den Verzicht auf Bauernopfer wenigstens Steuergeld gespart wird.

Twitter statt Inhalt, Wein trinken, nachdem Wasser gepredigt wurde

Die Darstellung von Politik setzt politische Inhalte schachmatt. Nichts scheint wichtiger zu sein als Wahlumfragen.

Bestimmte Dinge werden getan, oder eben nicht getan, weil die Umfragewerte positiv sein sollen. Überzeugung ist für politisches Handeln nicht das oberste Gebot.

Der Auftritt in den „sozialen“ Netzwerken hat oberste Priorität. Man sollte den Herrschaften mal sagen, dass keiner sie wählt, weil sie so schöne „Selfies“ ins Netz stellen.

Politiker ohne Twitter- und Facebook-Profile fallen positiv auf.

Die Welt wird immer komplexer. Da sollte nicht viel Arbeitskraft für Profile draufgehen, die eh nur von Parteimitgliedern, Bots und Journalisten „geliked“ werden.

Mit Twitter und Co lässt sich jedoch wunderbar der politische Gegner angreifen.

Ich bin der Letzte, der etwas gegen eine lebendige, Streit aushaltende Debattenkultur hätte.

Doch die Wörter Populismus, Fake News sowie Alternative Fakten kann ich nicht mehr hören, da sie wahllos eingesetzt werden.

In der Politik scheint Konsens darüber zu bestehen, dass jeder – außer man selbst – populistisch argumentiert.

Der Unschuldige werfe den ersten Stein. Union und SPD sollten sich mit Populismus-Vorwürfen nach links und rechts zurückhalten.

Denn beide haben sich in der Vergangenheit schon mit Lügen hervorgetan.

Drastische Beispiele gefällig?

Der „Soli“ sollte nur für kurze Zeit gezahlt werden müssen.

2005 stellte man feste, dass die Mitte zwischen einer Mehrwertsteuererhöhung von 0% und einer von 2% genau bei 3% liegt.

Zu dem Begriff Alternative Fakten möchte ich mich auch noch kurz äußern.

Nur einen bestimmten Teil der Wahrheit bzw. bestimmte Facetten zu beschreiben und den Rest auszublenden, hat große Tradition in der Politik. Und das parteienübergreifend.

So gesehen, haben Alternative Fakten schon immer zur Politik gehört.

Warum eine ungültige Stimme nicht zwangsweise verloren ist

Nachdem man diesen Beitrag gelesen hat, dürfte es mehr oder weniger nachvollziehbar sein, warum ich 2017 keiner Partei meine Stimme schenken möchte.

Eine ungültig gemachte Stimme ist unideologisch, unparteiisch, aber mitnichten ein Zeichen von Gleichgültigkeit.

Es handelt sich um die Möglichkeit, die Politik aufzurütteln, ohne dass diese von einem Rechts- der Linksruck faseln kann, um verlorene Wähler zu ängstigen und so, trotz Unzufriedenheit, an sich zu binden.

Klar, die Stimme fällt weg. Wie bei jeder Partei, die an der 5%-Hürde scheitert. Doch die Symbolik macht den Verlust wett.

Wenn jeder Nicht-Wähler zum Ungültig-Wähler würde, wäre in Deutschland, im positiven Sinne, die Hölle los!

Am 24. September 2017 um 18 Uhr wird es bei der Wahlprognose keine Balken für Nicht-Wähler oder ungültige Stimmen geben. Aber das muss ja nicht für immer so bleiben.

Wenn die Unzufriedenheit in Deutschland weiterhin steigt, gibt es vielleicht in zehn oder 20 Jahren eine relative Mehrheit ungültiger Stimmen.

Eine Neuordnung der Stellung von Parteien wäre möglich.

Denn die Menschen haben nicht Politik satt, sondern – so mein Empfinden – Parteien.

Denn das Kernproblem ist Folgendes: Zu viele Politiker stellen Parteiinteressen über das Interesse des Landes und seiner Bürger.

Hier kommst du direkt zu meinem Debütroman Nietzsche und Goethe wären heutzutage auch bloß zwei Kellerkinder. Außerdem freue ich mich über jeden, der meine Artikel mit Freunden und Bekannten teilt!